在国家惠农政策的推动下,我国农业机械化水平快速提升,小麦机收率连续多年保持在90%以上,为小麦连续多年丰产丰收,保障国家粮食安全做出了突出的贡献。经过多年的发展,小麦机收产业转型步伐加快,产品制造技术稳步提升,市场已经步入理性发展阶段,面临新的资源聚集和能力突破。

一、小麦机收产业呈现稳健的发展趋势

小麦机收产业在惠农政策的支持下,自主创新能力增强,产业转型步伐加快,产业聚集效果展现,为提高我国小麦机械化水平做出了突出贡献。从发展趋势看,整体仍处于历史较好的发展机遇期,正在稳步推进中高端产业、市场发展目标。

1.产业聚焦效果展现 国家已经建立健全“三农”投入的长效机制,中央连续十二年出台涉农一号文件,“三农”投入一直保持在历史较高水平。农机补贴资金从2004年的0.7亿元增加到2015年的236.5亿元,十二年增长了八番多,有力地促进了收获机械产业的发展。从地域分布看,我国已经形成山东、安徽、河南等小麦机收产业集群,构筑了有序发展的产业格局。从产业格局看,国内已没有单独制造小麦机收唯一产品的企业。具备小麦、水稻、玉米三种收获机械制造能力的企业达到8家,具备水稻、玉米两种收获机械制造能力的达到5家,具备小麦、玉米两种收获机械制造能力的企业达到11家,能够有效支撑我国粮食作物收获的需要。从产业价值链看,国内主要企业是从小麦机收产业开始起步,推动了收获机械产业的多元化。产业技术平台稳步提升,不断缩小同国际先进技术水平的现实差距。

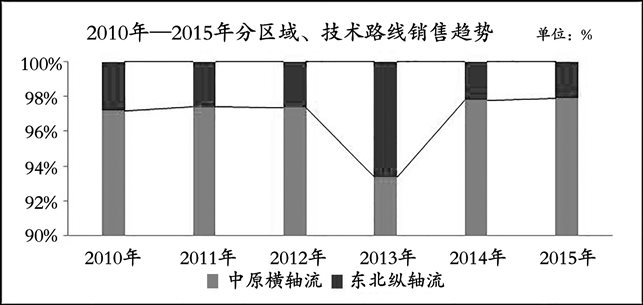

2.品质推进稳步提升 综合判断,我国小麦机收产品正快速向大中型、中高端、智能化方向发展,产业仍处于成长期。一是从技术应用水平看,国内小麦机收主要采取三种技术平台,7kg/s以下喂入量机型主要采用切流滚筒加横轴流滚筒脱粒分离技术,7kg/s以上机型主要采用切流滚筒加纵轴流单、双滚筒脱粒分离技术;单独的纵轴流滚筒脱粒分离技术,满足了不同端位用户的需求。二是从发展实践看,国内企业小麦机收产品研发、制造水平大幅提高,大喂入量小麦机收新产品不断上市,10kg/s、12kg/s纵轴流产品研发、制造能力稳步提升。产品可靠性及MTBF大幅提升,卸粮筒堵塞、离合器失灵、发动机高温等问题得到有效解决,基本能够满足用户的作业要求。三是从使用情况看,纵轴流产品在东北区域及其他大地块作业组织的需求不断扩大,中高端产品取得了实质性突破,占据3%左右的空间;横轴流产品在冬麦区传统性市场仍保留97%左右的市场份额,产品质量及农艺符合性明显提高。

3.市场格局持续优化 我国收获机械企业、销量、时间、用户竞争格局比较集中,近年销量保持在4万余台左右,“大小年”特点得到改写,市场已经进入成熟期。

一是销售企业集中,竞争格局基本形成。行业前三家企业销量约占整个行业销量的85%左右,竞争名次趋向稳定,企业间差异化优势短期内无法突破。二是销售区域集中。河南、山东、安徽、河北、江苏等冬麦区成为主要销售区域,销量达到行业总销量的90%左右,成为企业重要目标市场。三是销售时间集中。我国小麦机市场需求一直保持高位运行,多年来上半年市场销量接近全年总销量的85%,与冬麦区区域上半年小麦收获农艺需求基本保持一致;春麦区及稻麦轮作区域下半年农艺需求产品量在15%左右。四是销售机型集中。受补贴导向影响,6kg/s机型是2014年、2015年的主要销售机型,占据市场的主要位势,市场占有率达到95%左右。五是销售用户集中。跨区作业成为小麦机收独特的亮点。我国土地流转加快,农机合作社、家庭农场等发展迅速,已经成为大中型产品主要购买对象,市场份额已经超过60%。

二、小麦机收发展需要把脉突破

在新的创新因素推动下,小麦机收竞争态势开始发生新的变化。小麦机收作为推动我国农业机械化的功勋产品之一,在发展质量、创新能力、成长经验多维度方面仍有较大的提升空间。大而不强仍然是产业亟须突破的瓶颈,面临着产业突破、人才培用、商业模式带来的实践挑战。

1.产业突破缺乏创新驱动 由于创新研发能力较弱,创新创造不够,产业结构总体处于国际分工和产业链中低端。一是产业层级存在差异。核心技术难以突破或受制于人,是小麦机收产业大而不强的症结所在。跨国公司已经拥有智能化、中高端、大中型系列小麦机收产品;国内小麦机收产业主要以中低端产业、中小型产品为主,低效资源同质化现象严重,自主创新能力需要进一步提高。二是制造能力需要提升。核心零部件制造和可靠性关键技术仍有较大的发展空间,与国外同类产品差距明显。柔性制造系统(FMS)、网络化制造系统、信息化管理等方面的实践应用有待快速提升。机电液一体化技术综合应用水平仍有较大的升级空间,静液压驱动技术应用力度不足,大型联合收获机转向驱动桥、总线控制的电液悬挂系统等关键零部件仍需进口。先进工艺、材料、液压等方面自主创新能力不足。产业面临总体产能过剩、产品结构不合理、高端应用领域尚不能完全实现自给等三大突出问题。三是产品品质需要提高。国外同类先进的大型产品广泛采用CPU处理技术、总线控制技术、激光测量技术、GPS系统定位技术、卫星遥感技术等,实现农业装备的智能化控制。我国小麦机收在大喂入量产品上迫切需要推进高性能、差别化、功能化、智能化,推动产业的转型升级和可持续发展。

2.人才培用缺乏先发模式 行业人才方面的现实问题,一方面是中高端人才短缺和人力资源育才机制滞后成为制约企业发展的关键因素;另一方面现有人才流动过快,不利于企业发展。从实践看,农机企业发展所需的人才总量和结构、整体素质和技能,难以为企业从速度型扩张走向质量型增长提供动力。高端产业研发设计、管理人员严重缺失,与国际先进产品水平难以达到同步,创新性研发设计、高端设备制造、工艺突破性人员严重不足,人才使用多是企业内人才,缺乏国内外人才的引进和招聘。培训投入资源不足,农机企业培训重点、培训方式、培训平台主要是以现有中低端产品为主,缺乏高端产品的培训规划和布局。专业型技术队伍,从事管理的人员多,从事一线研发掌握区域作物农艺的设计人员普遍缺少。部分企业激励制度不到位,缺乏留人、用人的机制和手段,技能和薪酬不匹配,企业人才流失严重。

3.商业竞争模式有待构建 目前,企业的内外部环境已经发生改变,需要企业做到资源和竞争能力的一致,需要把握行业性与区域性市场变化,掌握、应对各类竞争对手的差异化营销策略与操作思路,透视市场机会点、突破现实营销的困局。一是缺乏惠农政策、竞争对手和客户关系的趋势性、针对性研究,企业自我为主的现象严重,不掌握外部环境的变化规律和趋势,无法识别、难以把握新一轮政策、产业、市场规律性变化中存在的发展机遇。二是部分农机企业逐步运用电商、微信等业务平台,受区域代理、区域性补贴等因素影响,仅仅停留在用户信息管理阶段。三是内“动”外“静”。在竞争理念方面,部分农机仍依赖于卖产品不传送价值。“动”是主要在企业营销人员外力上下功夫推动,“静”缺少渠道经销商对终端的内因有力推动。在竞争价值方面,受产品资源、企业养成和销售习惯等方面的影响,部分企业主要依靠产品价格和服务的促销活动,缺乏以提供实用农业装备解决价值方案的规划和行动,没有从体制和机制上盘活经销商的能动性。四是在客户维护方面,缺乏和农机化作业服务组织的客户管理、维护、推广。在农机订单作业、中介信息服务、跨区域合作、农机租赁等方面缺乏融合和研究。

三、小麦机收未来前景继续看好

“十三五”是小麦机收面临的新一轮的发展机遇期。面对新的机遇和挑战,实现创新驱动、结构转型、产业升级发展目标,需要在全球视野下谋篇布局,踏上寻求质量增长、塑造中国品牌、迈向中国小麦收制造的新征程。

1.坚持创新驱动 坚持把创新摆在企业发展全局的核心位置,完善有利于创新的制度环境,集中优势资源,培养独特能力,突破企业发展的关键技术,促进数字化、网络化、智能化,走创新驱动的发展道路。一是坚持向中高端产业转型。瞄准国际先进技术,积极研发先进适用智能化、中高端、大中型系列小麦收产品,延伸产品链条,培养企业竞争“杀手锏”,加快推进产业的升级换代。从供给侧着手淘汰落后产能,优化产业资源,聚焦发展因素和能力,加快高端产业升级步伐。二是坚持提高中高端制造水平。尽快形成制造能力的快速反应通道,加大向高效、大功率、大割幅、大喂入量和高速方向发展的小麦收获机研发步伐。积极应用柔性制造系统(FMS)、网络化制造系统、虚拟仿真制造技术等系统,不断推进信息化、数字化、柔性化、敏捷化先进制造技术,全面提升制造能力。主动利用新技术、新材料和新工艺巩固、提升产品零部件加工工艺、装配工艺和薄弱环节工艺管理水平,全面提高产品水平。三是坚持提高产品品质。按照不同区域农艺要求,推进农机、农艺一体化。运用人机工程原理,增加操作舒适性、操作方便性,满足用户需求。大力开发应用轴流式脱粒清选技术、低破碎脱粒技术、清选损失监控技术、静液压驱动技术等,开发中高端、节能型小麦收产品;运用CPU处理技术、总线控制技术、激光测量技术、GPS系统定位技术、卫星遥感技术等,实现农业装备的智能化控制,具有导航定位、故障诊断、主要参数实时采集与自动监控功能。

2.重构人才团队 构建人才使用、培训的优选机制和进、用、出绿色人才管理通道,努力打造出企业独特、独占、稀缺性核心人才资源和智力库。建立与企业战略相适应的人才管理平台,发挥人才规划在组织战略上支撑作用。运用国内外人力资源招聘平台,积极引进海外领军人才、拔尖人才和稀缺技能人才,构建创新创业人才高地,尤其要加强从事核心技术、关键支撑、薄弱环节方面高级人才的培养和引进。加快构建支持创新、鼓励创新、保护创新的有利用人环境,构建与业绩匹配的多维度薪酬战略。围绕高端产业导向,引进来和走出去相结合,采取多维度、多层级和多方式的培训,加强对人才团队的全方位培养、使用,形成人才辈出的推进局面。构建人才团队的动态管理机制,实现业绩支撑职位的目标管理,不断实现能力的优胜劣汰,人才的能上能下和能进能出。

3.创新商业模式 构建与企业发展阶段相适应的价值体系,创新企业竞争模式,是企业的一项重要的任务。一是创新竞争模式。按照市场特点构筑零销模式,加强惠农政策、竞争对手和客户关系的系统性研究。及时抓住惠农政策扶持重点和主要机型补贴量,把握行业性与区域性市场变化,做好市场和产品应对准备。加强竞争对手研究,掌握、应对主要竞争对手采取的产品、价格、服务等方面的差异化营销策略,研究竞争对手下一步竞争思路,提前做好应对准备,避免无把握、无准备和无目的竞争。二是大力开展电子商务,提高互联网应用水平,运用网络商城、微信等工具,提高销售信息收集能力、订单获取能力和需求满足能力,实现信息收集、整理和线上线下的同步销售。三是构建敏捷销售模式。盘活经销商销售资源,增强宣传、推广的主动性,培养深入田间地头的销售能力,与市场实现无缝对接,形成端到端的快速反应机制。精准市场布局,构建经销商、代理商、大客户相互促进,专营店、专卖店、品牌店等互为支撑的网络格局,开创新的营销局面。四是加强客户关系管理。加强客户关系建设,构建以客户为主导的动态机制,提升一线竞争能力。抓住农机合作社、农机大户等新的客户群体,实施客户作业全过程参与、保姆式销售。转变价值导向,由销售产品为目的向提供购机、作业、服务等一揽子价值输出转变,用先进、适用的农业装备为用户解决作物生产难题,满足终端用户具体的经营需求。